2013年12月26日

12月26日の記事

「オイリュトミー」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか?

オイリュトミーとはシュタイナーが創った、教育のカリキュラムにも使われる動きのワーク。

その不思議な響きに導かれ、体験講座にお伺いしたのが今年の7月。講師の内村繁子さんにお話を聞かせてくださいとお願いしてから、ようやく実現することができました。

内村さんは、22年の経歴を持つシュタイナーの研究家。

子育て中に「シュタイナー哲学」と出会い、子連れで渡米され、その教育とゲーテの自然科学を学ばれました。現在は幼稚園などでオイリュトミー(西洋の気功)や療法的な音楽の時間を持っておられるほか、大人向けの体験講座なども実施されています。現在、日向市在住。

●シュタイナーとは

ルドルフ・シュタイナー。20世紀はじめのオーストリアの神秘思想家。教育、芸術、医学、農業、建築など、多方面に渡って語った内容は、弟子や賛同者たちにより様々に展開され、実践された。中でも教育の分野において、ヴァルドルフ教育学およびヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)が特に世界で展開されている。

●シュタイナー教育理論の特徴

人間の魂から身体までを、意識の座である「自我」、感情と印象の座である「アストラル体」、生命の座である「エーテル体」、物質から成る「肉体」の4層に分けて理解する。肉体が誕生しても他の3層は未分化の状態であり、7歳のときにエーテル体が自律、14歳のときにアストラル体が自律、21歳のときに自我が自律するとされ、各段階に分けて人間の成長を理解することが重要視される。

-Wikipedia

今回、内村さんにお話を聞いてみて“シュタイナー”には霊的な背景があり、人間のすべてに関係しているということを知りました。

一般に五感と言われる人間の感覚ですが、シュタイナーには“12”の感覚があります。

例えば「嗅覚」も“善悪をかぎ分ける”感覚など、魂や精神、霊的なものに関わることで構成されています。

>聴覚・視覚・触覚・味覚・嗅覚

運動感覚・熱感覚・平衡感覚・言語感覚

思考感覚・自我感覚・生命感覚

これら一つ一つについて感覚を開いていくワークがあるそうです。体験によって感覚を発見し、開き、それらを自我によってコントロールすることを覚えていきます。

では、内村さんがシュタイナーの中でもフォーカスしている「オイリュトミー」とはどのようなものなのでしょうか。

オイリュトミーは“動きの芸術”とも言われ、舞台でやるのが元だそうですが、複数人数で、体を動かしながら一つの“形”を成します。

多くの人数でぶつかることなく延々と動き続けていけるのが不思議な感覚でした。

頭と心、体をすべて動かして、バランスを取りながら、自らの感情体の広がりを感じます。段々と気の流れがまわりと一つになり、エネルギーが増していきます。

このような動きの表現は“宇宙”に由来しています。

なぜなら私たち人間は知らず知らずのうちに、12星座の惑星の力を受け取っているからです。

私が体験させていただいたのは“八の字”でしたが、内村さんが後から発見されたそうですが、この八の字の動きは「アナレンマ※」という天体の動きと酷似していました。

(※一年を通して同じ場所で同時刻に太陽を撮影し、画像を合成してはじめて浮かび上がる形。)

このような表現を通じて得られるのは、いわば宇宙がこちら側を向いてくれているという感覚。

畏敬の念は、不安と対極にあり、免疫力・生命力を上げることにつながります。

内村さん自身、シュタイナーの学びを通じて、「人生って楽しい!この学びがある限り大丈夫」って思えたということです。

オイリュトミーをやる究極の目的は、未来へ向かうこと。かつて人間も理解していた草木や風の囁きが、いつかまた分かるようになるのではないかと内村さんは言っています。

是非そんな素敵な未来へ向かいたいです(*‘ω‘ *)

▼内村さんの直近のオイリュトミー体験講座

「大人の寺子屋 第4回」

12月26日(木) 19時半~21時半

大王谷公民館・定員50名

▼内村さんの体験講座はこちらのブログで紹介されています。

ホリスティックヒーリングガーデン美葵~みぃあ~

http://ameblo.jp/mia-holis/

オイリュトミーとはシュタイナーが創った、教育のカリキュラムにも使われる動きのワーク。

その不思議な響きに導かれ、体験講座にお伺いしたのが今年の7月。講師の内村繁子さんにお話を聞かせてくださいとお願いしてから、ようやく実現することができました。

内村さんは、22年の経歴を持つシュタイナーの研究家。

子育て中に「シュタイナー哲学」と出会い、子連れで渡米され、その教育とゲーテの自然科学を学ばれました。現在は幼稚園などでオイリュトミー(西洋の気功)や療法的な音楽の時間を持っておられるほか、大人向けの体験講座なども実施されています。現在、日向市在住。

●シュタイナーとは

ルドルフ・シュタイナー。20世紀はじめのオーストリアの神秘思想家。教育、芸術、医学、農業、建築など、多方面に渡って語った内容は、弟子や賛同者たちにより様々に展開され、実践された。中でも教育の分野において、ヴァルドルフ教育学およびヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)が特に世界で展開されている。

●シュタイナー教育理論の特徴

人間の魂から身体までを、意識の座である「自我」、感情と印象の座である「アストラル体」、生命の座である「エーテル体」、物質から成る「肉体」の4層に分けて理解する。肉体が誕生しても他の3層は未分化の状態であり、7歳のときにエーテル体が自律、14歳のときにアストラル体が自律、21歳のときに自我が自律するとされ、各段階に分けて人間の成長を理解することが重要視される。

-Wikipedia

今回、内村さんにお話を聞いてみて“シュタイナー”には霊的な背景があり、人間のすべてに関係しているということを知りました。

一般に五感と言われる人間の感覚ですが、シュタイナーには“12”の感覚があります。

例えば「嗅覚」も“善悪をかぎ分ける”感覚など、魂や精神、霊的なものに関わることで構成されています。

>聴覚・視覚・触覚・味覚・嗅覚

運動感覚・熱感覚・平衡感覚・言語感覚

思考感覚・自我感覚・生命感覚

これら一つ一つについて感覚を開いていくワークがあるそうです。体験によって感覚を発見し、開き、それらを自我によってコントロールすることを覚えていきます。

では、内村さんがシュタイナーの中でもフォーカスしている「オイリュトミー」とはどのようなものなのでしょうか。

オイリュトミーは“動きの芸術”とも言われ、舞台でやるのが元だそうですが、複数人数で、体を動かしながら一つの“形”を成します。

多くの人数でぶつかることなく延々と動き続けていけるのが不思議な感覚でした。

頭と心、体をすべて動かして、バランスを取りながら、自らの感情体の広がりを感じます。段々と気の流れがまわりと一つになり、エネルギーが増していきます。

このような動きの表現は“宇宙”に由来しています。

なぜなら私たち人間は知らず知らずのうちに、12星座の惑星の力を受け取っているからです。

私が体験させていただいたのは“八の字”でしたが、内村さんが後から発見されたそうですが、この八の字の動きは「アナレンマ※」という天体の動きと酷似していました。

(※一年を通して同じ場所で同時刻に太陽を撮影し、画像を合成してはじめて浮かび上がる形。)

このような表現を通じて得られるのは、いわば宇宙がこちら側を向いてくれているという感覚。

畏敬の念は、不安と対極にあり、免疫力・生命力を上げることにつながります。

内村さん自身、シュタイナーの学びを通じて、「人生って楽しい!この学びがある限り大丈夫」って思えたということです。

オイリュトミーをやる究極の目的は、未来へ向かうこと。かつて人間も理解していた草木や風の囁きが、いつかまた分かるようになるのではないかと内村さんは言っています。

是非そんな素敵な未来へ向かいたいです(*‘ω‘ *)

▼内村さんの直近のオイリュトミー体験講座

「大人の寺子屋 第4回」

12月26日(木) 19時半~21時半

大王谷公民館・定員50名

▼内村さんの体験講座はこちらのブログで紹介されています。

ホリスティックヒーリングガーデン美葵~みぃあ~

http://ameblo.jp/mia-holis/

2013年12月26日

県民大学

先日宮崎市であった「神話のふるさと県民大学」に参加してきました。

講師は、奈良大学文学部教授の上野誠さん。

大学の先生なのに内容は講義のような感じではなくて、日本人全員に聞いてほしいメッセージだと思ったのでシェアいたします。

「日本神話からのメッセージ」

私が私であるのは、私に関わる物語があるから。

哲学者・梅原猛が「人が経験をするのではない、経験が“人”をつくるのだ」と言っているように、一人一人に物語がある。

それは日本という国についても言うことができる。

集団や地域、氏族のアイデンティティは“物語”として語られ、それはなぜ私たちはここにいるのかを説明している。

災害などがあった時、位牌を持って逃げようとするのはなぜか。それが先祖と自己のつながりの証だから。

神話はそれらと同じことが言える。

8世紀の人達が自分たちの祖先をどう考えていたかを表したもの、それが神話。

今につながる系譜、こういう人たちが頑張ってきたんだよっていうことを神話は語っている。

個人の自負、地域の自負、国の自負…そういうものを、戦後教育は教えて来なかった。

戦前の皇国史観、戦後はそれを否定すればよかった。

しかし世の中は変わった。

神話が歴史的事実かどうかを問題にすることがあるが、それは近代的実証主義であり、ドイツの思想が入ってきてからの流れ。

正しいかどうかではなく、信じるか信じないか。

最も日本的なメンタリティとは“お天道様が見ている”という感覚。

太陽に向かう生き方を、日本神話は示している。

日向は、朝日の直刺す国、夕日の日照る国・・・

太陽に恥じない生き方を、日向はその名に背負っている。

ニニギノミコトが天の理想を地上にも実現するために天降った(天孫降臨)、それはここから出発するのだという明確なメッセージ。

神武東征(神武天皇が大和平定を目指して旅立つ物語)が伝える、日向は太陽に向かって旅をはじめるところ。

旅をはじめる心とは、明日を信じる生き方。

生きて今ある。今、ここに。

-----

「神話のふるさと県民大学」

記紀編さん1300年・県内外の多彩な講師陣によるリレー講座を県内各地で実施しています。

残り2回の講座(次回は応募締切)と講演会があります。

2014年1月25日(土) 宮崎県立美術館

鎌田東二

「古事記ワンダーランド 出雲/日向/熊野/大和/伊勢

土地の霊性」

2014年2月23日(日) メディキット県民文化ホール

斎藤孝

「声に出して読みたい古事記 -日向神話と日本人-」

▼詳細・お申込みはこちらから

http://www.kanko-miyazaki.jp/mimiyori/2013/20130906kenmindaigaku.html

講師は、奈良大学文学部教授の上野誠さん。

大学の先生なのに内容は講義のような感じではなくて、日本人全員に聞いてほしいメッセージだと思ったのでシェアいたします。

「日本神話からのメッセージ」

私が私であるのは、私に関わる物語があるから。

哲学者・梅原猛が「人が経験をするのではない、経験が“人”をつくるのだ」と言っているように、一人一人に物語がある。

それは日本という国についても言うことができる。

集団や地域、氏族のアイデンティティは“物語”として語られ、それはなぜ私たちはここにいるのかを説明している。

災害などがあった時、位牌を持って逃げようとするのはなぜか。それが先祖と自己のつながりの証だから。

神話はそれらと同じことが言える。

8世紀の人達が自分たちの祖先をどう考えていたかを表したもの、それが神話。

今につながる系譜、こういう人たちが頑張ってきたんだよっていうことを神話は語っている。

個人の自負、地域の自負、国の自負…そういうものを、戦後教育は教えて来なかった。

戦前の皇国史観、戦後はそれを否定すればよかった。

しかし世の中は変わった。

神話が歴史的事実かどうかを問題にすることがあるが、それは近代的実証主義であり、ドイツの思想が入ってきてからの流れ。

正しいかどうかではなく、信じるか信じないか。

最も日本的なメンタリティとは“お天道様が見ている”という感覚。

太陽に向かう生き方を、日本神話は示している。

日向は、朝日の直刺す国、夕日の日照る国・・・

太陽に恥じない生き方を、日向はその名に背負っている。

ニニギノミコトが天の理想を地上にも実現するために天降った(天孫降臨)、それはここから出発するのだという明確なメッセージ。

神武東征(神武天皇が大和平定を目指して旅立つ物語)が伝える、日向は太陽に向かって旅をはじめるところ。

旅をはじめる心とは、明日を信じる生き方。

生きて今ある。今、ここに。

-----

「神話のふるさと県民大学」

記紀編さん1300年・県内外の多彩な講師陣によるリレー講座を県内各地で実施しています。

残り2回の講座(次回は応募締切)と講演会があります。

2014年1月25日(土) 宮崎県立美術館

鎌田東二

「古事記ワンダーランド 出雲/日向/熊野/大和/伊勢

土地の霊性」

2014年2月23日(日) メディキット県民文化ホール

斎藤孝

「声に出して読みたい古事記 -日向神話と日本人-」

▼詳細・お申込みはこちらから

http://www.kanko-miyazaki.jp/mimiyori/2013/20130906kenmindaigaku.html

2013年12月26日

日要上人500遠忌 記念事業

悪霊を鎮め、祈りを込めた要石は

半世紀のときを超えた今もここにあり

偉人の功績を称えるとともに

愛する土地を守り抜く意志は受け継がれ

美しい華となって咲き誇ります

『日要上人500遠忌 記念事業』

今年は、室町時代を代表する名僧「日要」の没後500年にあたります。

日要とは、細島出身で、日蓮宗本山妙本寺の第十一代座主となった偉人。「的祈念」と呼ばれる細島の年中行事の元となった伝承にちなんだ人物でもあります。

細島の人たちは日要の功績を誇りとして代々守り伝えてきましたが、今回の500遠忌にあたり、宗教や宗派を超えて細島の町をあげた記念行事を行います。

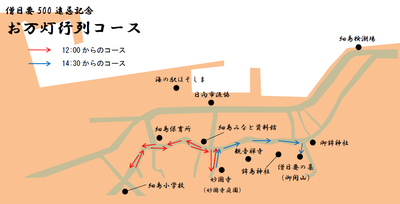

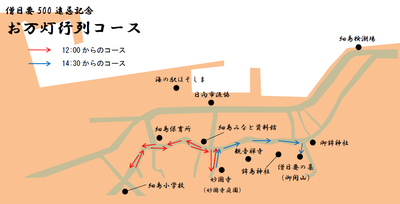

初となる「お万灯行列」は、九州内でも数ケ所でしか行われていないらしく、貴重な機会となりそうです。また、法要や餅まきが行われるほか、鉾島神社・観音寺・妙国寺で、限定の記念札が配布されるということです。

お万灯行列とは、桜の花の装飾を施した灯籠提灯に纏(まとい)、団扇太鼓、鉦、笛で構成された講中が練り歩くというもの。元々日蓮上人の命日に行われる行事・御会式の中で行われていたもので、日蓮上人が亡くなった際に季節外れの花が咲いたという故事に由来しているそうです。

日時:

平成25年12月15日(日) 12~16時

場所:

日向市細島妙国寺、御開山(本要寺跡)、他

行程:

12:00~ 万灯行列

(妙国寺⇒庄手向・八坂・地蔵⇒妙国寺)

13:30~ 妙国寺での法要及び境内にて万灯講、味噌汁の振舞い

14:30~ 万灯行列

(妙国寺⇒八幡・高々谷・宮の上・伊勢⇒御開山)

15:00~ 御開山での法要及び餅まき

15:30~ 万灯行列

(御開山⇒妙国寺)

●日要について

日要は永享8年(1436)、細島に生まれ、幼少のころから法華経を学びました。

延徳元年(1489)には安房国(千葉県)、日蓮宗本山妙本寺(現在の保田妙本寺)の第十一代座主となりました。

勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもあったということです。

晩年日向に帰国してからは、細島で近郷住人の教化に努め、永世十一年(1514)に79歳で亡くなりました。

本要寺跡「南無妙法蓮華経」と題目を刻んだ自然石が、日要の墓です。

●的祈念について

文明18年(1486)、日知屋城主であった伊東祐邑が、本家の乗っ取りを企てているという噂が広がり、都於郡の伊東本家から送られた刺客に斬殺されるという事件が発生しました。

ところが、その後伊東本家では、病で苦しみ亡くなるもが出たり、刺客を送り込んだ家臣も切腹に追い込まれるなど不幸が続きます。さらに、夜な夜な白馬にまたがった祐邑の亡霊が細島のまちで暴れ、細島では疫病が流行りました。

これを鎮めるため、日要は鬼面を拵え、伊太郎と伊次郎の兄弟に、これに向けて弓矢を射させました。そして日要は経石を海に沈め、以後、亡霊が出ることはなくなり、的祈念祭として現在まで受け継がれています。

<主宰>

日要上人500遠忌奉賛会

僧日要上人500遠忌実行委員会

半世紀のときを超えた今もここにあり

偉人の功績を称えるとともに

愛する土地を守り抜く意志は受け継がれ

美しい華となって咲き誇ります

『日要上人500遠忌 記念事業』

今年は、室町時代を代表する名僧「日要」の没後500年にあたります。

日要とは、細島出身で、日蓮宗本山妙本寺の第十一代座主となった偉人。「的祈念」と呼ばれる細島の年中行事の元となった伝承にちなんだ人物でもあります。

細島の人たちは日要の功績を誇りとして代々守り伝えてきましたが、今回の500遠忌にあたり、宗教や宗派を超えて細島の町をあげた記念行事を行います。

初となる「お万灯行列」は、九州内でも数ケ所でしか行われていないらしく、貴重な機会となりそうです。また、法要や餅まきが行われるほか、鉾島神社・観音寺・妙国寺で、限定の記念札が配布されるということです。

お万灯行列とは、桜の花の装飾を施した灯籠提灯に纏(まとい)、団扇太鼓、鉦、笛で構成された講中が練り歩くというもの。元々日蓮上人の命日に行われる行事・御会式の中で行われていたもので、日蓮上人が亡くなった際に季節外れの花が咲いたという故事に由来しているそうです。

日時:

平成25年12月15日(日) 12~16時

場所:

日向市細島妙国寺、御開山(本要寺跡)、他

行程:

12:00~ 万灯行列

(妙国寺⇒庄手向・八坂・地蔵⇒妙国寺)

13:30~ 妙国寺での法要及び境内にて万灯講、味噌汁の振舞い

14:30~ 万灯行列

(妙国寺⇒八幡・高々谷・宮の上・伊勢⇒御開山)

15:00~ 御開山での法要及び餅まき

15:30~ 万灯行列

(御開山⇒妙国寺)

●日要について

日要は永享8年(1436)、細島に生まれ、幼少のころから法華経を学びました。

延徳元年(1489)には安房国(千葉県)、日蓮宗本山妙本寺(現在の保田妙本寺)の第十一代座主となりました。

勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもあったということです。

晩年日向に帰国してからは、細島で近郷住人の教化に努め、永世十一年(1514)に79歳で亡くなりました。

本要寺跡「南無妙法蓮華経」と題目を刻んだ自然石が、日要の墓です。

●的祈念について

文明18年(1486)、日知屋城主であった伊東祐邑が、本家の乗っ取りを企てているという噂が広がり、都於郡の伊東本家から送られた刺客に斬殺されるという事件が発生しました。

ところが、その後伊東本家では、病で苦しみ亡くなるもが出たり、刺客を送り込んだ家臣も切腹に追い込まれるなど不幸が続きます。さらに、夜な夜な白馬にまたがった祐邑の亡霊が細島のまちで暴れ、細島では疫病が流行りました。

これを鎮めるため、日要は鬼面を拵え、伊太郎と伊次郎の兄弟に、これに向けて弓矢を射させました。そして日要は経石を海に沈め、以後、亡霊が出ることはなくなり、的祈念祭として現在まで受け継がれています。

<主宰>

日要上人500遠忌奉賛会

僧日要上人500遠忌実行委員会

2013年12月26日

「日要上人 第五百遠忌」 レポート

「日要上人 第五百遠忌」に参列してきました('ω')

この日のために県内外から集結した僧侶たちによる法要にはじまり、最後は一社二寺(鉾島神社/観音寺[曹洞宗]/妙国寺[日蓮宗])による“経”と“祝詞”の唱和、“南無妙法蓮華経”の中での玉串奉納・・・

宗教・宗派を超えた祈りの姿、町の結集に鳥肌の連続。この機会に立ち会うことができて、本当に感激でした。

きっと、ほとんどの方が「日要上人て誰やねん!?」て感じだと思いますが、亡くなってから500年も語り継がれるということは、本当にすごい方なのだということを改めて実感しました。

日要上人は細島出身で、日蓮宗の本山「妙本寺」の第十一代座主となった偉人です。

今回、その偉業とともに知っていただきたいと感じた“本門寺”というお寺の話をご紹介します。

日要上人は勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもありました。

妙本寺には、日要上人が天皇から賜った論旨(手紙のようのもの)が今も残されており、千葉県の文化財に指定されています。

そこには“お手紙ありがとう、またご意見をどんどんください、私のことをいつも思ってくれてありがとう”といった内容が綴られており、「恐恐謹言」という言葉で結ばれています。これは目下の人から目上の人に“おそれながらつつしんで申し上げる”の意。

天皇はあまり使わない言葉が日要上人には使われているのです。

その綸旨の中で天皇は、“妙本寺の日要上人”に対して“本門寺の日要上人”と表現していますが、実は“本門寺”とは実在しないお寺。

かつて、日本に仏教が伝わった拠点として東大寺・大宰府・薬師寺がありましたが、古い開眼は役に立たないということで、桓武天皇の時代に比叡山延暦寺が正式な開眼として仏教の拠点になりました。

しかし、ここでも鎌倉時代になって分派統合が行われ、これではいけないと、すべての仏法・世界の宗教思想が和合して一つの大いなる聖地を目指そうと言って、その理想の聖地を「本門寺」と名付けました。

ですから、本門寺というお寺は、当時はもちろん未だもってできていません。

天皇が日要上人に対して“本門寺の日要上人”と表現したのは、もし本門寺ができたらそこの住職にふさわしいと考えていたことを意味しています。

今回、日要上人の五百遠忌に際して、宗教・宗派を超えた取組ができたということは因縁とも呼べることであり、また次なる五百年、新たな時代の幕開けを感じさせるものとなったような気がしました!

この日のために県内外から集結した僧侶たちによる法要にはじまり、最後は一社二寺(鉾島神社/観音寺[曹洞宗]/妙国寺[日蓮宗])による“経”と“祝詞”の唱和、“南無妙法蓮華経”の中での玉串奉納・・・

宗教・宗派を超えた祈りの姿、町の結集に鳥肌の連続。この機会に立ち会うことができて、本当に感激でした。

きっと、ほとんどの方が「日要上人て誰やねん!?」て感じだと思いますが、亡くなってから500年も語り継がれるということは、本当にすごい方なのだということを改めて実感しました。

日要上人は細島出身で、日蓮宗の本山「妙本寺」の第十一代座主となった偉人です。

今回、その偉業とともに知っていただきたいと感じた“本門寺”というお寺の話をご紹介します。

日要上人は勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもありました。

妙本寺には、日要上人が天皇から賜った論旨(手紙のようのもの)が今も残されており、千葉県の文化財に指定されています。

そこには“お手紙ありがとう、またご意見をどんどんください、私のことをいつも思ってくれてありがとう”といった内容が綴られており、「恐恐謹言」という言葉で結ばれています。これは目下の人から目上の人に“おそれながらつつしんで申し上げる”の意。

天皇はあまり使わない言葉が日要上人には使われているのです。

その綸旨の中で天皇は、“妙本寺の日要上人”に対して“本門寺の日要上人”と表現していますが、実は“本門寺”とは実在しないお寺。

かつて、日本に仏教が伝わった拠点として東大寺・大宰府・薬師寺がありましたが、古い開眼は役に立たないということで、桓武天皇の時代に比叡山延暦寺が正式な開眼として仏教の拠点になりました。

しかし、ここでも鎌倉時代になって分派統合が行われ、これではいけないと、すべての仏法・世界の宗教思想が和合して一つの大いなる聖地を目指そうと言って、その理想の聖地を「本門寺」と名付けました。

ですから、本門寺というお寺は、当時はもちろん未だもってできていません。

天皇が日要上人に対して“本門寺の日要上人”と表現したのは、もし本門寺ができたらそこの住職にふさわしいと考えていたことを意味しています。

今回、日要上人の五百遠忌に際して、宗教・宗派を超えた取組ができたということは因縁とも呼べることであり、また次なる五百年、新たな時代の幕開けを感じさせるものとなったような気がしました!